马三立先生讲过一段著名的相声“逗你玩儿”。有一户人家,只有妈妈和小孩在家。小孩年纪不大,也就是5岁的样子。妈妈对小孩说:“我在屋子里干活,如果外边有人来,你就问他叫什么名字,然后来告诉我。”小孩说:“诶,我知道了。”有一天家里来了一个小偷,到院子里偷晾着的衣服,被小孩儿看见了。小孩儿就问他:“你叫什么名字?”贼回答说:“我叫“逗你玩儿'。”于是,孩子跑进屋子里告诉妈妈:“院子里有个人。”妈妈问是谁,小孩儿回答说:“逗你玩儿。”妈妈以为孩子真的在和她闹着玩,就没当回事儿。等过了一会儿,妈妈来院子里收衣服时,才发现贼已经跑了,衣服也已经被偷走了。

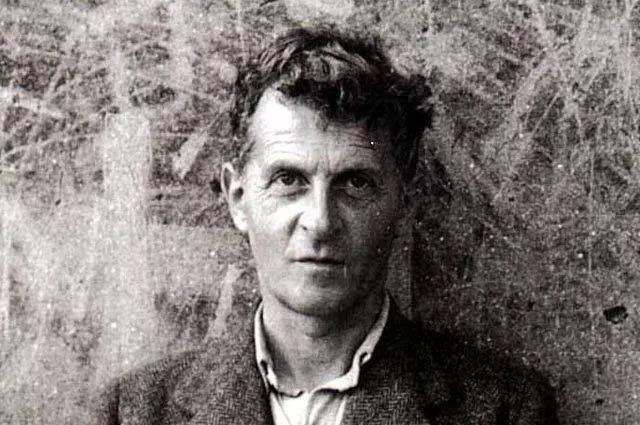

这段相声的核心在于语言和理解。语言在我们的生活中无处不在,但是很少有人深入思考过语言的本质和功能。我们经常会说不清楚意思,也会容易掉入语言的陷阱。那么,语言对我们意味着什么?它仅仅是一种沟通的工具吗?语言还有除了描述对象之外的其他功能吗?语言又是否有边界呢?在20世纪,奥地利哲学家维特根斯坦大概是对这个问题思考得最为深入的哲学家。作为哲学史上的传奇、真正的天才哲学界,维特根斯坦在其著作《逻辑哲学论》中试图穿越语言的迷宫,他意识到人是无法脱离语言来思考的,或者说,语言就是我们思维的边界。

在这本书中,维特根斯坦概括为“语言图像论”。整本书都在回答一个基本的问题:语言是什么?在书中维特根斯坦解释道,语言是对一件事情图像式的描摹。为什么会得出这样一个答案呢?据说,有一天维特根斯坦在读报纸。兼纸上说,法庭用模型汽车来重现交通事故发生的过程。例如,用一辆模型卡车和一辆模型自行车来表示两者相撞。在这个模拟过程中有两组对应关系。首先,模型卡车对应现实中的卡车,模型自行车对应现实中的自行车;其次,模型之间的关系对应现实事件中的关系,即模型卡车撞倒模型自行车对应卡车撞倒自行车。维特根斯坦由此想到,这里模型所呈现出来的图像就等于是语言中的命题。命题中的各个部分和图像中的每个部分一一对应。换句话说,维特根斯坦认识到,语言、思想和世界三者之间具有同构性。因为具有相同的结构,所以语言才能用来描绘世界和思想。

不过维特根斯坦的思考不仅仅局限于简单的描绘,他还考虑到了逻辑 中的可能世界。维特根斯坦区分了“事态”(Sachverhalt)和“事实”(Tatsache)。在他看来,任何一个图像仅仅是世界中的一种可能性。命题可能组合起来的方式(即事态)要远远多于现实发生的情况(即事实)。事态构成了一个逻辑空间,里面装着所有可能发生的事件,那是一个思想的世界,而事实才构成了一个现实的世界。我们还是用法庭上模型的例子来加以说明。例如,卡车可能撞倒了自行车,也可能没有撞倒自行车。但在现实中,两者必居其一。假使卡车撞倒了自行车,我们依然可以设想一个与事实相反的情况。我们同样也能想象其他可能的情况,例如,卡车上装了一辆自行车,或者卡车拖着自行车。不过,我们无法想象“卡车欺骗了一辆自行车”这句话的图像。由此,维特根斯坦给出了一种完全不同的本体论:世界的本质不是物,也不是精神,而是“事态”,也就是对象之同的关系连接。

维特根斯坦认为,语言是事态的图像,而不是语词所指的对象的图像。因此,基本的意义存在于图像之中,也就是在命题之中。我们之所以能与他人沟通,正是因为他人也能在脑海中“看到”我们用语言呈现的图像。人与人之间之所以会产生误会,或许就是因为他人没有办法理解我们语言所呈现的图像,这也有可能是“过分解读”所致。在“逗你玩儿”的相声中,小孩传达出了语词,但是没有传达出那个图像来,因此造成了妈妈的误解。

正如人虽然无时无刻不在呼吸,却常常无意识地忽略了空气的存在,我们在日常交流的过程中也很少注意语言本身的逻辑结构。然而,语言本身是我们理解、描绘世界,并与他人相处的工具,甚至可以说是唯一的工具。在这一点上,维特根斯坦提出了一个基本问题:语言的边界在哪里?作为回答,他在《逻辑哲学论》中区分了“可说的”和“不可说的”。他在全书的前言中写道:“对于可以说的,要说清楚;对于不可说的,要保持沉默。”对于不可说的东西,我们必须保持沉默。这种情况维特根斯坦将其分为“说”(saying)和“显示”(showing)两个概念。他认为,“被显示的”都是不可说的,也就是说,一切不能呈现图像的只能被显示。其中一类不可说的是命题本身的逻辑形式。我们可以使用逻辑词联结语词,组成一句完整的句子,这句话可以呈现一个对应的图像,但逻辑形式本身却不能呈现任何图像。由于逻辑是语言的基础,人类语言和思维不可避免地受到逻辑的限制。逻辑边界界定了人类的世界,成为了语言的边界。另一类不可说的包括伦理,美学和宗教的观念。因为在这些领域中,语言不是在描述事态,而是在进行评价、给出规范,以及为生活赋予意义和目标。维特根斯坦并不是认为这些领域不重要,只是在强调我们的语言不能对它们产生有效的图像。

维特根斯坦曾写道,“我的语言的界限,就是世界的界限。”他甚至说过:“世界的意义是在世界之外的。”在《逻辑哲学论》结尾处,他也有类似的表述:“即使我们已经回答了所有可能的科学问题,我们的生命问题还没有得到回答。”维特根斯坦认为,哲学不是一种学说,而是一种活动。在他看来,哲学的根本任务是使思想清晰,为思想本身划定界限。然而,在他的后期作品《哲学研究》中,他彻底颠覆了自己的这种看法。就在《逻辑哲学论》出版后,震撼了当时的哲学界,此时的维特根斯坦早已隐居山野,然而维特根斯坦突然否定了自己前期的思想,他意识到他对语言的思考犯下了巨大的错误。这要回到维特根斯坦还在剑桥的日子。有一次,剑桥的一位意大利经济学家在和维特根斯坦讨论哲学的时候,突然向他竖起了中指,然后问道:“你说,这个手势的逻辑结构是什么?”维特根斯坦顿时无言以对。他后来回忆时说,那一刻他感觉自己像是一棵被砍光了枝条的树。他突然意识到,他先前仅仅关注到了语言的一个功能,那就是用来描述世界,但是忽略了并不是所有的语言都有明确的逻辑结构。语言其实还有另一个重要的功能,那就是“做事情”。就像在“逗你玩儿”的例子中,小偷恰恰利用语言“做事情”的功能,故意用“逗你玩儿”作为名字来误导小孩和他的妈妈。

在《哲学研究》中,维特根斯坦提出了著名的“语言游戏”(language game)概念。要理解一场游戏,就必须要理解它的规则。例如,我们了解象棋中的马是什么,就是要明白它的规则和用法。语言也是如此。语言和语词的意义取决于在一定语境中的用法和规则。西方语言中的“游戏”意义比较宽泛,像打牌、下象棋、跳格子、躲猫猫等都是游戏。语言不是一个统一的意义系统,正如游戏一样,它的形式也是极为多样的。“语言的用法包括,演戏、唱歌、打招呼等一并不都是命题,也没有一致的本质。”维特根斯坦已经看到了先前设想的“理想语言”的局限,并在《哲学研究》中向对日常语言的研究过渡。因为他明白,语言的言说乃是某种行动的一部分,或者某种生活形式的一部分,“言语即行为”。

维特根斯坦还提出,语言的用法“没有一致的本质”。这又要怎么理解呢?对此,维特根斯坦提出了“家族相似”概念。如果我们仔细观察一大家子,就会发现他们一定有一些相似的特征,例如他们都有鹰钩鼻,或者有线条轮廓相似的下巴,但是我们很难说,这一大家子的人共有某种特征。维特根斯坦试图用这个比喻表明,在语言极为广泛的用途中会有许多的相似之处,否则我们不能将它们都归结为“语言”。但是我们不能认为所有语言本质上都拥有同样的规则、功能和意义。由此,维特根斯坦才提出了这样一种反对本质主义的看法。

在《哲学研究》这本书的序言里,维特根斯坦写道,他写作的目的是希望通过自己的书,引发更多的人进行思考,从而产生自己的想法,思考能给人带来巨大的精神回报,我相信这句话也是每位坚持写博客、坚持写作的人的终极目标。维特根斯坦曾说,世界上没有任何事情能比思考哲学问题更美妙。在维特根斯坦的文字中,你感觉到他在带领你去触摸语言和逻辑,也会感受到他的文字给你带来的启发-让哲学回归经验,让思辨走入生活。