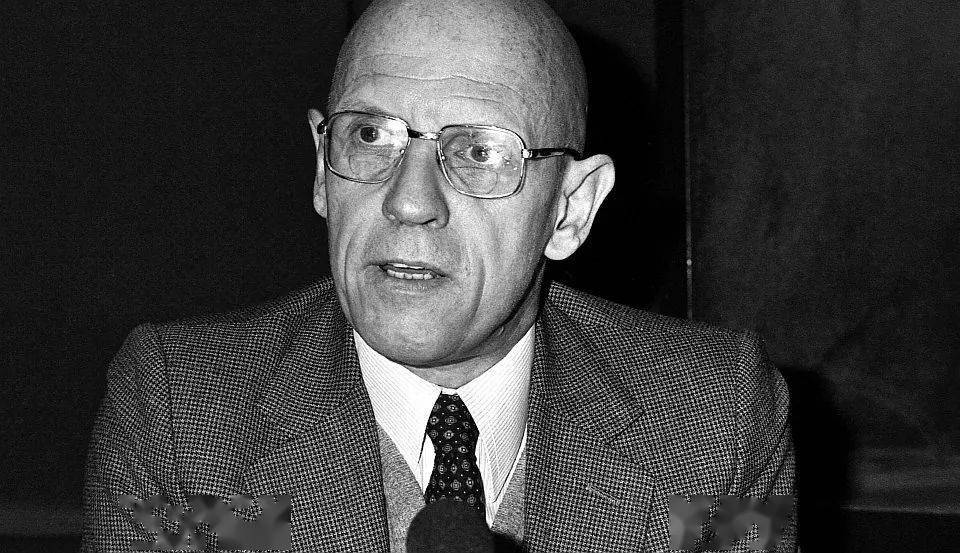

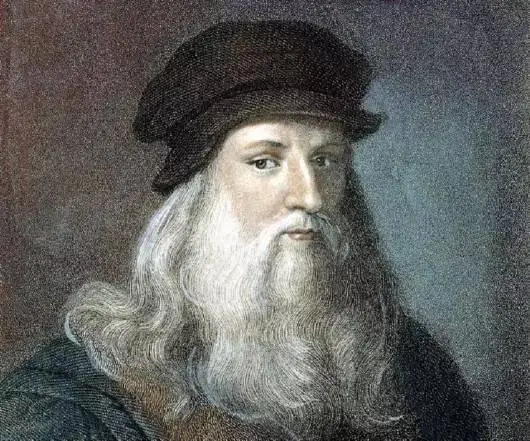

在上一篇文章(天才的重量)中,我们了解了达·芬奇的生平。

所以简单总结下,达芬奇并非是什么神,他在绘画方面的确天赋极高,但也有着严重的拖延症,在人生选择上,他也跟普通人一样,会胆小,会纠结,甚至食言。

然而,这也带来了一个问题,同时代画家如米开朗基罗和提香等,都很有声望。为什么唯独达·芬奇被如此大肆宣传呢?而且,即使在几百年后的今天,达·芬奇不仅没有被历史掩埋,反而仍在这个时代不断地被打包、消费和再创造。

这到底是为什么呢?

这个话题确实值得探讨。

一、我们迷恋的是历史,还是故事呢?

如上篇文章所说,我们对达芬奇的巨大热情,在很大程度上,除了《蒙娜丽莎》外,是由一本叫《达芬奇密码》的畅销书点燃的。这本书经过影视化后,就更加火爆了,每个书店基本上都会摆着丹布朗的《达芬奇密码》,这本书里讲了许多“秘密”,听来尤其刺激。比如它宣称存在一个古老的“郇山隐修会”,达芬奇正是其领袖之一,其使命是守护一个惊天秘密,耶稣结了婚,并留有后代,而在那幅《最后的晚餐》里,坐在耶稣身旁的并非门徒约翰,而是他的妻子抹大拉的玛利亚。

当然,我们只要稍微花点功夫去翻阅严肃的历史资料,自然会发现这些所谓的“秘闻”都站不住脚。那个“郇山隐修会”,并非流传千年的古老组织,而是上世纪50年代一个法国人伪造的产物。至于将抹大拉的玛利亚指认为耶稣的妻子,这在某些非正典的基督教文献中确有提及,但将其与《最后的晚餐》这幅画直接挂钩,则纯粹是作者丹·布朗的绝妙想象。

那么,更有趣的问题就来了。既然是假的,为何我们还如此着迷呢?

我想,这背后触碰到了人类难以自拔的心理机制,那就是对“阴谋论”的偏爱。

从人体认知角度来看,人类大脑在进化中形成了强烈的模式寻求(Pattern-seeking)倾向,即使面对随机或无关事件,也会下意识地赋予其意义和因果关系,这被称为 “幻想性错觉” (Pareidolia)。当现实世界发生复杂、模糊或令人恐惧事件,这个时候阴谋论能够提供一个简单、确定的单一因果解释(比如“一切都是某个秘密集团在背后操纵”)的效果,这就极大地满足了人们对理解、确定性和认知闭合(Need for cognitive closure)的心理需求,极大的帮助我们减少面对未知时的焦虑感。同时,当人们感到当人们感到无力、无法掌控自身生活或外部环境(如社会动荡、经济危机或全球疫情)时,阴谋论还能提供一种虚幻的控制感和安全感(心理学研究表明,其实接触阴谋论反而是削弱个体的自主感和控制感的),这也是为什么人类总是对阴谋论无法自拔。

换句话说,阴谋论的魅力在于它能够为这个复杂、混乱、看似毫无道理的世界,提供一个极其简单、清晰的解释。放佛告诉你,你所看到的一切表象都不是真相,似乎背后有一只看不见的手,一个秘密的组织,在操控一切,给人一种“我好像窥见了天机”的快感。

所以,当我们心甘情愿地相信这些故事时,我们是不是已经不太在乎它的真假了呢?

福柯认为,我们所谓的“真实”,很多时候并非客观事实本身,而是由一套强有力的“话语”(Discourse)建构起来的。一本火爆全球的小说、一部好莱坞大片、无数的媒体报道等等,这些共同构成了一套关于达芬奇的强大“话语”。这套“话语”通过不断地生产、强化着一个“充满秘密、挑战权威”的达芬奇形象。慢慢地,这个由故事塑造的形象,其影响力,甚至盖过了历史学家那些枯燥的考证。

二、天才是如何被打包成商品的呢?

当然,透过丹·布朗《达芬奇密码》的成功,当然不止因为它会讲故事。

假如我们将它置于一个更宏大的背景中审视,就会发现,它其实是现代消费社会一个堪称典范的文化产品。

我们可以想想看,这本书是如何风靡全球的?

它有悬念迭起的情节,它有对权威(例如教会、传统史学)的挑战,还有很多精彩的解谜设计,不仅精准地满足了大众潜在的反叛心理,还能让你在阅读过程中,产生一种自己也学到了艺术史、符号学、密码学“知识”的错觉。

这种感觉,我们今天应该再熟悉不过了,比如你看那些短视频,什么三分钟给你讲完一本哲学名著、五分钟让你知晓一段复杂的历史。其实它们提供的,都是一种“知识速成”的快感。

上个世纪,德国法兰克福学派思想家阿多诺和霍克海默就曾提出一个概念,叫做“文化工业”(Kulturindustrie)。具体来说,就是在现代社会,文化不再是某种需要你沉潜涵泳、具有批判精神的事物,它变成了一种可以被标准化、批量化生产的商品。

而《达芬奇密码》就很贴合这套概念,因为它把复杂的历史、深奥的艺术,通通简化成一个个刺激的“知识点”和“谜题”,剥离掉其中真正需要思辨、甚至可能令人不安的部分,然后打包成一个让你感觉很爽、很有收获的娱乐产品。读者在消费这个故事的同时,仿佛也被给予到了一种“我变聪明了”的幻觉。

在这条被预先设计好的、标准化的“文化工业”生产线上,达芬奇本人,也被打造成了一个完美的偶像,一个几乎“全能天才”的终极范本。他不仅会画画,懂建筑,能搞发明,还精通人体解剖和密码学。这个形象,简直完美地迎合了我们今天对于“全能天才”的崇拜。他不再是一个活在文艺复兴时期、有其时代局限与个人烦恼的历史人物,他被降格为一个可以被量化、被模仿的“成功学”偶像。

回到文章开头提出的那个疑问,如果丹·布朗把这本书的主角换成与达芬奇同时代的米开朗基罗,这本书还会如此成功吗?

恐怕很难。

为什么呢?

因为米开朗基罗的形象太清晰、太坚硬了,他就像自己雕刻出的《大卫》,充满了力量、痛苦与挣扎,压根没什么“秘密”可言。

而达芬奇不同,他留下了大量的笔记,笔记里面别管说靠不靠谱,就达芬奇那个绘画天赋,即便不靠谱的内容也会让人们一看到,就感觉到高级感和神秘感,而且因为当时记载较少,也让他的一生充满了很多故事,浑身散发着“神秘感”。

也正是这种模糊与不确定性,为后来商业化的演绎,留下了最广阔的想象空间。

三、我们为何需要一个无所不能的神呢?

讨论到这里,我们或许要触及一个更根本性的问题了,就是在我们这个时代,为何如此迫切地需要达芬奇这样一个“神”呢?

如今的我们生活在一个信息爆炸,但意义却极度稀缺的时代。科技仿佛无所不能,但我们每个个体,在庞大的社会机器面前,又常常感到无力与渺小。过去那些能够为我们提供安身立命之本的宏大的叙事,无论是宗教、家族还是国家,其凝聚力都在逐渐消解。

似乎每个人都仿佛成了一座漂浮在汪洋中的孤岛,被一种深刻的不确定性与存在主义式的焦虑所包围。

而就在此时,我们就特别渴望一个“超人”的出现。

于是,我们把所有最美好的想象,比如无穷的智慧、无限的创造力、反叛权威的精神等等的向往,通通投射到达芬奇这个名字之上。他成了我们对抗日常平庸、对抗枯燥的“工具理性”的一面精神旗帜。

我们崇拜他,在谈论他的时候,就好像我们自己也分享了一部分他的神性,暂时摆脱了自身的渺小与不安。

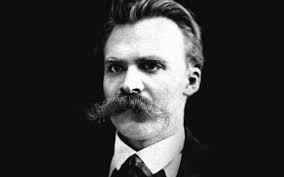

这让我想起尼采。

一百多年前,尼采就宣告“上帝已死”。他说的当然不是宗教意义上的神真的死了,而是说,在现代社会,那个曾经为整个西方世界提供终极价值与意义来源的基督教信仰体系,已经崩塌了。

但价值一旦出现了真空,那么人们就会迫切地需要新的偶像来填补。

这在历史上已经是无数次的重演了。

这个被神化了的达芬奇,在某种意义上,就成为了我们这个消费时代臆想出来的“超人”(Übermensch)。他代表了一种人类潜能的极限,一种生命意志的极致展现。

但是,这是一种极其被动的、消费式的崇拜。

换句话说,我们并非在读完他的故事后,受到了“超人”的激励,而去努力成为像他那样的人,我们其实只是在消费他的神话,用来填补我们内心的空虚罢了。

我想,或许我们并不是想成为超人,而是在等待一个超人来拯救我们贫乏的精神世界。

这何尝不也是一种现代版的“我执”呢?

在佛学里,“我执”是对一个恒常不变、坚实自我的执着。而在今天,是不是也执着于一个完美的、全能偶像的存在呢?

因为我们很多人很难接纳一个不完美的、有局限的、会犯错的、终将逝去的自我。

而对外部神祇的依赖,恰恰反衬出我们内在精神的空洞。

四、结尾

当然,我这里并不是针对达芬奇,文字前的你,可以将达芬奇视为一枚透镜,透过他,我们看到的,是整个现代社会的“造神运动”。

你环顾我们这个时代,很多人都在讨论“造神运动”是不对的,但是,规律告诉我们,这个时代仍然是在不断地制造各种各样的“神”。

从硅谷的科技狂人,到社交媒体上拥有千万粉丝的知识领袖、生活方式博主。我们把他们捧上神坛,背诵他们的语录,模仿他们的穿着,渴望从他们身上直接获得人生的答案。

然后,一旦发现他们身上有瑕疵,或有了新的偶像,我们又会毫不留情地将他们推倒。

这难道不讽刺吗?

这只不过是一个不断“造神”又不断“弑神”的循环罢了。

而这种现象的背后,潜藏着一个更深的危机,那就是公共理性与“常识”的流失。

当我们将独立思考和审慎判断的责任,“外包”给那些所谓的“天才”和“偶像”时,我们其实就放弃了自己作为成年人最宝贵的理性能力。

我们不再相信真理是需要通过复杂的思辨、耐心的讨论、对不同观点的审视才能慢慢趋近的这种路径,而是渴望一个简单的、唯一的、由心中的“神”直接给出答案。

所以,回到我们最初的那个问题。

或许,我们这个时代真正需要的,不是再多一个无所不能的达芬奇神话。恰恰相反,我们需要的,是重新去发现那个有血有肉、会犯错、有局限、一生中许多计划都半途而废,但依然在无尽的好奇心驱动下去画画、去解剖、去探索世界的凡人达芬奇。

承认他的不完美,也是为了找回我们自己的勇气,在这样一种不确定的世界里,我们依靠自己的常识与理性,去思考、去判断、去生活的勇气。

与其仰望一个被我们制造出来、高悬于空中、无比孤独的神祇,不如回到地面,学习做一个清醒的、完整的、有缺点但却无比真实的人吧。